XX年中国上市公司市值管理年度报告

元年抗冬——XX年中国上市公司市值管理年度报告

中国上市公司市值管理研究中心

XX年年是中国上市公司市值管理元年。在这一年里,三一重工(600031,股吧)等135家上市公司的限售股率先全面解禁。如果说2005年股权分置改革的开启标志着中国证券市场一个时代的结束,那么XX年年三一重工(600031,股吧)们的全面解禁则象征着中国证券市场一个全新时代——全流通时代的开始。市值管理是全流通时代的必然产物。

XX年年是中国证券市场遭遇寒冬之年。在这一年里,沪深两市一跌再跌,上证综指从年初的5272.81点跌至年终的1820.81点,其间曾经一度下探1664点,跌幅之大为中国证券市场问世十八年来之最。寒冬中,证券市场市值急剧缩水,股东财富严重洗劫。市值管理成为抵抗寒冬、保卫财富的现实要求。

XX年年也是市值管理实践精彩纷呈的一年。在这一年里,面对股指的“非理性”下跌和市值的“非理性”缩水,一大批上市公司及其大股东开拓创新,身体力行,主动践行弱市下的市值管理;证券监管部门积极行动,抓机制完善、重基础建设、强市场信心,引导、推动市场管理;中央政府先后调节股票供求关系、运用税收政策、出台经济剌激措施、研制行业振兴方略,提振实体经济基础,增强虚拟经济信心。XX年年的市值管理,需求之强烈,目标之清晰,参与主体之众多,手段内容之丰富,为以往任何时候都无法比拟;XX年年的市值管理,考验之严峻,行态之稚嫩,借鉴价值之重大,总结意义之突出,为人们所有目共睹。

一、寒冬前所未有 市值大幅缩水

XX年年A股市场可谓多灾多难。首先,2007年的井喷式行情将A股平均市盈率推到70倍的高水平,在技术上给A股估值埋下一种巨大的回调压力;其次,年初和年中先后受到冰冻和地震等严重自然灾害的干扰;再次,中国经济增长速度下半年明显放缓,全年GDP增幅仅为9%,比上年降低2.3个百分点,也低于改革开放30年9.7%的平均增长水平;第四,大小非解禁改变证券市场供求预期,牵引A股估值重心下移;第五,上半年从紧的贷币政策不仅加速实体经济的放缓趋势,而且也直接影响证券市场资金供应;最后,由美国华尔街引爆的全球金融危机使A股市场更是“雪上加霜”。上述灾难让XX年年成为中国证券市场有史以来前所未有的一个寒冬。

寒冬里,中国证券市场估值水平直线下降。截至XX年年12月31日,A股平均市盈率降至15.19倍,为历史最低水平。其中沪市A股平均市盈率14.85倍,平均股价为6.31元;深市A股平均市盈率16.72倍,平均股价7.01元,中小企业板平均市盈率为24.96倍,平均股价10.6元。

伴随着估值水平下降的是沪深股指的疯狂下跌。上证综指从年初的5272.81点开盘到年底的1820.81点收盘,其间曾一度下探1664点,全年指数下跌3752点,跌幅逾71%,为中国证券市场有史以来的最大年跌幅。

股指的持续暴跌令A股市场市值出现了崩塌式的收缩。沪深两市上市公司总市值从年初的32.44万亿元骤减至年底的12.08万亿 ,尽管期间有代表着5000亿市值的77家新上市公司挂牌加盟。短短的一年时间里,A股市值缩水幅度高达62.76%。回首过去的一年,中国证券市场市值变化主要呈现以下特点:

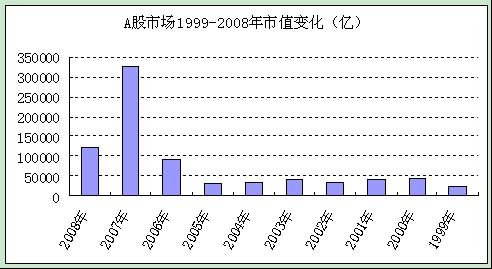

图表1: 中国证券市场1999-XX年年A股市值规模变化图

(一)市值总量:缩水史无前例。曾在2007年创下全球市值涨幅第一的中国A股市场,在XX年年尴尬地成为全球市值跌幅最大的市场之一。XX年年A股市值净缩20.36万亿元,相当于我国2006年的国内生产总值,是中国证券市场十八年历史上最大年市值缩水量的40倍——2005年缩水0.5万亿元,是中国证券市场近十年来曾经有过的四个市值缩水年份的市值缩量总和的11倍。XX年年底,沪市A股总市值为9.71万亿元,较2007年缩水17.16万亿元,缩水幅度达63.86%;深市总市值为2.39万亿元,较2007年缩水3.27万亿元,缩水幅度为57.73%。在深市蒸发的3.27万亿元市值中,深市主板占2.83万亿元,中小板占0.44万亿元。深市两个板的市值缩水幅度分别为61.57%和41.23%。

(二)个股市值:从终点回到起点。就个股而言,经过XX年年这一年,无论从市值规模,还是从市值结构的角度上来衡量,又都重新回到了2006年上一轮牛市启动前的原点。万亿级市值公司的数量由2006年的1家发展到2007年的6家,XX年年又回到了1家;10亿元以下级市值公司在上市公司中所占的比例由2006年的30.48%多降到2007年的3.67%,XX年年又回升到了24.9%;相反,500亿以上级市值公司在上市公司中所占的比重从2007年的有所提高到XX年年又明显回落。A股上市公司市值结构重心明显下移。(详见图表2 :XX年年中国A股上市公司市值规模结构)

图表2:XX年年中国A股市值规模结构

市值规模 | XX年年 | 占比(%) | 2007年 | 占比(%) | 2006年 | 占比(%) |

公司家数 | 公司家数 | 公司家数 | ||||

平均规模(亿元) | 76.54 |

| 212.46 |

| 63.26 |

|

万亿元以上 | 1 | 0.06 | 6 | 0.39 | 1 | 0.07 |

5000-10000亿元 | 2 | 0.13 | 1 | 0.07 | 2 | 0.14 |

1000-5000亿元 | 13 | 0.82 | 30 | 1.96 | 5 | 0.36 |

500-1000亿元 | 20 | 1.27 | 37 | 2.42 | 10 | 0.72 |

100-500亿元 | 110 | 6.97 | 282 | 18.47 | 82 | 5.9 |

50-100亿元 | 142 | 9 | 317 | 20.76 | 120 | 8.63 |

10-50亿元 | 897 | 56.84 | 798 | 52.26 | 747 | 53.7 |

10亿元以下 | 393 | 24.9 | 56 | 3.67 | 424 | 30.48 |

合计 | 1578 | 100 | 1527 | 100 | 1411 | 100 |

(三)新股市值:“入不敷出”。XX年年A股市场新增上市公司77家,数量较2007年明显减少,且它们的规模普遍偏小。截止XX年年底,它们当中市值过千亿元的只有中国铁建(601186,股吧)一家上市公司,市值超百亿的仅有7家上市公司,它们的平均市值不到6.52亿元。XX年年新上市公司总市值为0.502万亿元,在A股总市值中仅占4.16%,相对存量上市公司蒸发的20.92万亿市值,可谓沧海一粟,因此对弥补市值缩水的作用微乎其微。

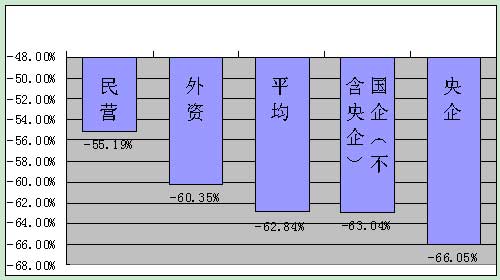

(四)所有制效应:民营公司最抗跌。通过数据对比可以明显看出,在A股市场急剧缩水的大背景下,不同所有制上市公司表现出的抗跌性各不相同。相比之下,民营上市公司表现出较强的抗跌性,它们的市值总量只比2007年缩水了55.19%,比市场平均缩水幅度62.76%低7.57个百分点,比国有控股上市公司市值缩水幅度63.17%低7.98个百分点,比央企上市公司市值缩水幅度66.05%更是低10.86个百分点。统计表明,XX年年市值缩水幅度在市场平均线以下的还有外资控股上市公司,在市场平均线以上的有国有控股上市公司和央企上市公司。抗跌性强和新上市公司数量较多这两大因素导致民营控股上市公司市值在A股总市值中的占比有了明显提高,从2007年的9.92%上升到XX年年的11.96%;相反,国有控股上市公司市值的占比则下降了2.41个百分点,从2007年的89.45%到XX年年的87.01%。

图表3:XX年年度不同所有制上市公司市值缩水对比图

(五)大小非:威慑冲击大于减持冲击。截至XX年年底,各种形式的限售股解禁数量合计1632亿股,按12月31日收盘价计相应市值高达10519亿元,占两市流通市值的23%。涉及上市公司1419家,其中解禁市值在100亿元以上的公司有25家。宝钢股份(600019,股吧)、中国石化(600028,股吧)的解禁市值高达1000亿元以上。解禁股数占目前流通A股比例在50%以上的公司有134家。从行业的角度看,金属、非金属行业上市公司解禁比例达21.97%,解禁股数和解禁比例在分类行业中均为最高。

截至XX年年12月,减持的上市公司共有508家,仅占解禁公司总数的35.8%;减持股数合计为287.09亿股,占解禁总数的17.6%。在减持股当中,持股数量达到大于5%的解禁股东累计减持88.18亿股,占减持总数的30.7%;其它股东的减持数量是达198.91亿股,占减持总数的69.3%。

(六)行业市值:重回百亿规模。截至XX年年底,在22大行业中,总市值超万亿的大行业已从上年的8家下降至三个——金融、保险业和采掘业,68%的行业市值规模处于千亿级,而木材、家具行业的市值规模已下降至百亿以下,为92.60亿元。XX年年,采掘业、金融保险业、金属非金属、交通运输仓储业和机械设备仪表五大行业的市值缩量分别超过万亿以上,其中采掘业和金融保险业的缩量在5万亿元以上,居缩量榜榜首。

图表4: XX年年中国A股市值缩量行业分布表

行业 | 08年市值 | 08年占比 | 07年市值 | 07年占比 | 08市值增福 |

金融、保险业 | 30753.56 | 25.46% | 84610.26 | 26.08% | -62.69% |

采掘业 | 28601.97 | 23.68% | 89559.84 | 27.61% | -66.64% |

机械、设备、仪表 | 8845.29 | 7.32% | 20986.58 | 6.47% | -57.44% |

金属、非金属 | 7811.89 | 6.47% | 23627.68 | 7.28% | -71.62% |

交通运输、仓储业 | 6082.01 | 5.04% | 21383.87 | 6.59% | -71.82% |

电力、煤气及水的生产和供应业 | 5208.91 | 4.31% | 11215.93 | 3.46% | -54.78% |

石油、化学、塑胶、塑料 | 4189.07 | 3.47% | 10312.74 | 3.18% | -59.68% |

批发和零售贸易 | 3757.50 | 3.11% | 6738.48 | 2.08% | -58.35% |

食品、饮料 | 3681.82 | 3.05% | 8839.92 | 2.72% | -58.36% |

信息技术业 | 3596.84 | 2.98% | 7387.59 | 2.28% | -52.42% |

房地产业 | 3576.82 | 2.96% | 8811.93 | 2.72% | -59.25% |

医药、生物制品 | 3287.22 | 2.72% | 5746.8 | 1.77% | -42.32% |

建筑业 | 2916.56 | 2.41% | 4124.31 | 1.27% | -28.46% |

综合类 | 1959.62 | 1.62% | 4527.53 | 1.40% | -57.28% |

社会服务业 | 1561.94 | 1.29% | 4502.4 | 1.39% | -65.71% |

电子 | 1271.38 | 1.05% | 3096.55 | 0.95% | -59.49% |

纺织、服装、皮毛 | 1176.95 | 0.97% | 3083.46 | 0.95% | -63.47% |

农、林、牧、渔业 | 953.99 | 0.79% | 1831.98 | 0.56% | -49.19% |

造纸、印刷 | 616.05 | 0.51% | 1585.22 | 0.49% | -61.48% |

其他制造业 | 496.94 | 0.41% | 1282.97 | 0.40% | -61.05% |

传播与文化产业 | 344.49 | 0.29% | 953.11 | 0.29% | -58.85% |

木材、家具 | 92.60 | 0.08% | 223.9 | 0.07% | -58.64% |

(七)区域市值:强弱大幅改写。2007年风光无限的京津环渤海地区、长江三角洲和珠江三角洲三大经济商圈,XX年年在市值维度上走的异常艰难。2007年,它们的市值规模总和占到A股市值的68.53%,XX年年这一占比降到了66.70%,比2006年的67.33%还低0.63个百分点。

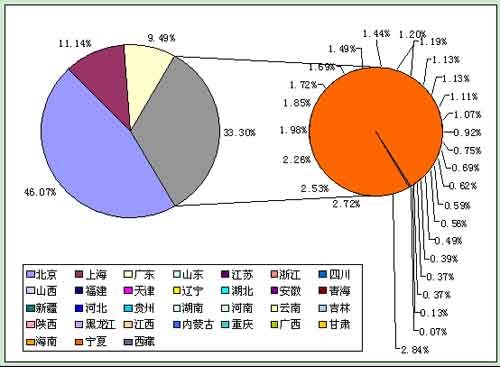

图表5:XX年年中国A股区域市值分布图

北京、上海和广东均以过万亿的实力在省市市值规模排行榜上婵联前三名,它们的总市值分别为55641.28亿、13459.72亿和11460.94亿。在31个省市自治区中,千亿级市值规模的有17个,百亿级的有10个,十亿级的一个——西藏79.6亿。

北京、上海和广东也是市值缩水数量最大的三个省市,其中北京的缩水量达到98993.36亿,缩水幅度为66.11%。天津是唯一一个市值缩水幅度超过70%的省市,71.37%的缩水幅度使天津上市公司的市值总量在一年间从7271.12亿减到2081.77亿; 缩水幅度最小的是青海,其市值较2007年仅缩水24.77%。

图表6:XX年年各省市自治区市值规模排行榜

规模排名 | 省市 | 市值规模(亿) | 市值增量(亿) | 增量排名 | 市值增幅 |

1 | 北京 | 55641 | -98993 | 31 | -64.02% |

2 | 上海 | 13460 | -25850 | 30 | -65.76% |

3 | 广东 | 11461 | -18023 | 29 | -61.13% |

4 | 山东 | 3430 | -4915 | 26 | -58.89% |

5 | 江苏 | 3281 | -4050 | 25 | -55.25% |

6 | 浙江 | 3053 | -3552 | 22 | -53.77% |

7 | 四川 | 2726 | -3946 | 24 | -59.14% |

8 | 山西 | 2387 | -5173 | 27 | -68.42% |

9 | 福建 | 2232 | -2893 | 20 | -56.45% |

10 | 天津 | 2082 | -5189 | 28 | -71.37% |

11 | 辽宁 | 2041 | -3615 | 23 | -63.92% |

12 | 湖北 | 1803 | -3368 | 21 | -65.13% |

13 | 安徽 | 1736 | -2675 | 19 | -60.65% |

14 | 青海 | 1444 | -475 | 4 | -24.77% |

15 | 新疆 | 1441 | -1733 | 13 | -54.59% |

16 | 河北 | 1362 | -2140 | 17 | -61.10% |

17 | 贵州 | 1361 | -1399 | 10 | -50.68% |

18 | 湖南 | 1345 | -2137 | 16 | -61.37% |

19 | 河南 | 1288 | -2110 | 15 | -62.10% |

20 | 云南 | 1116 | -2381 | 18 | -68.09% |

21 | 吉林 | 904 | -1734 | 14 | -65.73% |

22 | 陕西 | 839 | -378 | 3 | -31.06% |

23 | 黑龙江 | 753 | -863 | 7 | -53.40% |

24 | 江西 | 712 | -1608 | 12 | -69.33% |

25 | 内蒙古 | 681 | -1444 | 11 | -67.95% |

26 | 重庆 | 594 | -862 | 6 | -59.19% |

27 | 广西 | 474 | -941 | 8 | -66.51% |

28 | 甘肃 | 449 | -620 | 5 | -57.99% |

29 | 海南 | 447 | -1029 | 9 | -69.70% |

30 | 宁夏 | 159 | -244 | 2 | -60.56% |

31 | 西藏 | 80 | -137 | 1 | -63.22% |

| 合计 | 120783 | -204478 |

| -62.87% |

(八)证券化率:合理回归。一方面是市值的急剧缩水,一方面是国民生产总值(GDP)9%的增长,直接导致中国经济证券化率的大幅回落。按照预测的GDP 27万亿计算,XX年年中国经济的证券化率为53.87%,比2007年骤跌了近100个百分点,但仍比2006年高出近12个百分点。如果说2007年从42%涨到151.5%是中国经济证券化率的超常膨胀,那么从151.5%降到近53.87%则是证券化率的合理回归,回归到稳步提高的正常轨道上。放眼海外市场,证券化率从50%到100%都是一个渐进和过程,美国用7年时间完成了这一升级,韩国花4年半时间走远了这段历程。

放眼全球,在主要国家和地区的证券化水平排名中,中国仍然保持了和2007年一样的位次——第六位。受全球的经济危机的影响,全球经济证券化率普遍下降,其中香港地区的证券化率只有去年的一半,所有国家和地区的证券化率全线跌破100%,美国XX年年的证券化率为96.68%,英国为80.02%,日本为55.82%,“金砖四国”中表现最好的巴西XX年年证券化率为63.1%。

图表7:2000-XX年年中国经济证券化率变化图

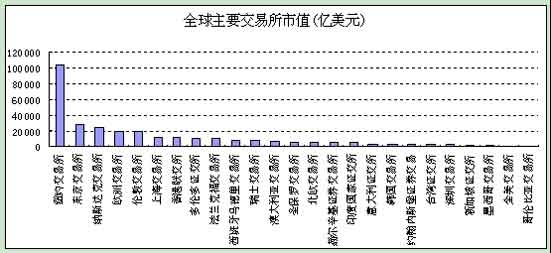

(九)国际比较:新兴市场龙头地位确立.放眼海外,中国证券市场的地位依然不容动摇,虽然它经历了一轮罕见的大熊市。在全球交易所上市公司市值排行榜上,上海证交所名列第六,成为跻身六大交易所行列的唯一的新兴市场代表,其它五大交易所分别是纽约交易所、东京交易所、纳斯达克、欧洲交易所和伦敦交易所。上海证券交易所也是全球九个市值总量逾万亿美元的交易所当中,唯一的新兴市场代表。在全球交易所上市公司市值排行榜上,香港交易所名列第七,深圳证券交易所排行第二十一。

图表8:XX年年全球部分交易所市值规模

无论是比较印度、巴西、俄罗斯、墨西哥等“金砖”之国,还是相对韩国、台湾、新加坡等海外新兴市场,XX年年中国证券市场以1602家上市公司、12.08万亿元总市值和26.71万亿元的总成交,展现了无限风采。中国证券市场在新兴市场的龙头地位已经确立。

二、上下携手抗冬 共铸市场信心

空前的寒冬及其造成的市值急剧缩水,客观地令市值管理成为现实的需要。回首XX年年中国上市公司市值管理实践,主要有以下几大特点:

特点一,宏观微观双管齐下。面对市场的非理性下跌,上市公司及其大股东率先践行市值管理。XX年年6月17日是三一重工限售股全部解禁之日,根据股权分置改革的有关法规,三一重工从此正式踏入了全流通时代。可是,大小非的解禁恰恰是市场最为担心的一个因素,它严重影响着人们对市场供求的预期,对市值缩水大潮起着推波助澜的作用。于是,三一重工的大股东三一集团在这一天主动发布公告,公开承诺将6月17日的解禁股继续锁定两年,并宣布此前已经解禁的股票在未来两年内如股价不低于6月16日收盘价的两倍不在二级市场减持。三一集团的这一举措在市场上引起了极大反响,对稳定市场预期、提振投资者信心产生了积极影响,三一重工股票当日涨停。在三一效应的作用下,此后解禁的上市公司大股东纷纷效仿,自愿延长禁售期或自愿提出新的解禁附加条件。据统计,在随后的六个多月里,先后有260家上市公司大股东主动延长禁售期,更多的上市公司结合自身的特点,推出了其它形式的市值管理措施。

XX年年的市值管理不仅局限在上市公司微观层面上,在宏观层面上同样可圈可点。下半年,特别是华尔街金融危机暴发以后,宏观层面出台的举措可谓接二连三。首先,及时调整宏观经济政策,宏观经济政策从年初的“双防”、年中“一保一控”变成年底的“一个确保”,货币政策由“从紧”变“适度宽松”,财政政策由“稳健”变“积极”; 二是推出振兴经济十条措施,宣布未来两年投资4万亿的投资规模;三是制定行业振兴计划,九大行业振兴计划陆续制定;四是统筹部署金融市场发展大计,出台发展金融市场的九条意见;五是针对证券市场的非理性下跌,两度运用税收工具,先后调低证券交易印花税和改证券交易印花税双边征收为单边征收;六是出台相关规定,规范大小非的减持行为;七是提高上市公司分红要求。分析这些宏观举措,可以发现,它们有的作用于证券市场的基础——实体经济,有的涉及到证券市场的供求关系,有的关系着证券市场的基础建设,但条条举措都聚焦一点,即信心。

特点二,重点聚焦信心。弱市下信心比黄金还重要,宏观经济如此,证券市场亦如此。XX年年的寒冬让人们深刻体会到了这一点。XX年年中国上市公司市值管理实践也主要是围绕着信心两个字而展开的。国家出台的4万亿投资、行业振兴计划和发展金融市场九条意见提振的是信心,监管部门规范大小非减持行为提振的是信心,上市公司大股东自愿延长禁售期提振的还是信心……为了提振市场信心,国有控股上市公司行动起来了、民营控股上市公司也行动起来了,上市公司的大股东行动起来了、二股东也行动起来了,沿海地区的上市公司行动起来了,中西部地区的上市公司也行动起来了,大家充分发挥自己的聪明才智,开拓创新,纷纷加入到市值管理这场伟大实践之中。

特点三,手段推陈出新。证券市场是一个创新的市场,应对空前的寒冬,更需要创新。XX年年上市公司市值管理创新成风,管理形式和手段推陈出新。除三一重工们的自愿延长禁售期或提高解禁条件外,其它的手段创新还有:

1、增持潮应运而生。XX年年8月28日,中国证监会修改《上市公司收购管理办法》,对上市公司大股东增持行为的监管变事前报批为事后报备,鼓励大股东在弱市行情下增持。在股指持续下跌、市值大幅缩水、上市公司价值严重低估的背景下,受中国证监会此举的推动,“增持潮”应运而生。据统计,从证监会新规颁布到XX年年12月底这短短的4个月时间里,发布增持公告的上市公司达到172家,其中有141家是大股东增持,占比81.98%;还有31家是高管增持,占比17.42%;就增持次数而言,数据显示,上市公司大股东及高管采取增持行动共计430次,平均每家2.5次,增持最多的为长城通信,先后增持14次,增持数量最多的为攀钢钢钒(000629,股吧),累计增持达3.28亿股。

中央企业是增持大潮的生力军。XX年年9月18日,国务院国资委公开表示支持中央企业增持上市公司股份,并宣布汇金公司将增持上市银行股票。马上,中国石油(601857,股吧)集团动用资金超过7亿元增持中国石油股权;汇金公司分别增持工商银行(601398,股吧)、建设银行(601939,股吧)和中国银行(601988,股吧)股权200万股,并表态将在未来一年内继续增持;中国联通(600050,股吧)集团增持中国联通近5000万股。从增持资金来看,攀钢钢钒(000629,股吧)、中国石油(601857,股吧)、西山煤电(000983,股吧)、中国联通(600050,股吧)、中国远洋(601919,股吧)、长城股份、明天科技(600091,股吧)、西水股份(600291,股吧)、新兴铸管(000778,股吧)和攀渝钛业(000515,股吧)等10家公司股东增持资金均超过了10亿元;还有超过40家公司股东增持资金也超过了1亿元。

上市公司高管的身影在增持大军中也不时出现。中泰化学(002092,股吧)、新大洲A、宜科科技(002036,股吧)、金融街(000402,股吧)、大龙地产(600159,股吧)、北京城乡(600861,股吧)等上市公司的高管们,先后出手增持公司股权。

2、回购风由此发端。作为弱市中上市公司市值管理的有效手段,回购不但象增持那样可以增强投资者的信心,而且还具有直接提高公司的每股盈利能力的效应。XX年年,回购现实地进入了管理层和上市公司的视线。XX年年6月5日,丽珠集团(000513,股吧)正式公告,将拆资最多1.6亿回购公司的B股。4个月以后,XX年年10月9日,)中国证监会发布《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》,减化程序,提高可操作性,方便上市公司回购。10月31日,股价从此前不久的增发价29.9元/股跌至2.72元/股的“破发”公司天音控股(000829,股吧)正式打响A股回购第一枪,公司董事会发布回购公告,回购数量最高为2000万股,回购资金最多为7000万元。时隔不久,每股净资产达2.87元/股而股票价格仅为2.54元/股的“破净”公司海马股份(000572,股吧)也于11月4日发布了A股回购董事会公告,回购数量最高为3000万股,回购资金最多为1亿元。12月13日,天音控股(000829,股吧)公告,首次在二级市场上实施回购行动。

在中国证券市场,回购一词并不新鲜,有关回购的法规早已有之,但真正付诸实施,特别于服务于上市公司的市值管理,天音控股和海马股份(000572,股吧)开的还是市场先河。它们的共同特点是内在价值被严重低估,共同目的在于增强公众投资者对公司的信心,提升公司的资本市场溢价能力,共同效果是取得了良好的效应。通过回购,天音控股和海马股份的第一大股东的控股地位有了进一步增强,其股票在二级市场上也均有不俗的表现。

3.股权激励探索不止步。XX年年的市场环境对股权激励机制的推行考验不小。一方面证券监管部门规范新措的推出和国资委等部门有关考核分配新政的出台,使此前上报的股权激励预案出现了不适应,对新的股权激励方案的制定提出了新要求;另一方面股指的一跌再趺,使一个个在牛市环境里制定的股权激励方案,因股价的骤变而无法行权,失去意义。面对考验,人们对完善考核激励、通过利益纽带增强核心团队价值创造冲动,实现公司价值创造最大化的追求没有放弃。XX年年,沪深两市有40家上市公司推出了激励方案,其中12家获股东大会通过,7家开始顺利实施。

股权激励在中国证券市场属于近几年才出现的一个新鲜事物,其发展历史并不长。从首次披露股权激励方案的时间来看,股权分置改革以前出台激励案例的公司十分有限,2006年披露激励方案或意向的上市公司骤升至106家,2007年因相关监管政策调整的因素全年仅有23家上市公司推出激励计划,XX年年股权激励计划的推出又掀起一个小高潮,88家上市公司先后推出股权激励计划或意向。从推进进程来看,XX年年大部分上市公司的激励计划正在有序推进。在相关的243家上市公司中,除88家披露的是激励意向,其余155家均正式推出了激励方案,这其中公布预案的有49家,已通过股东大会决议的有22家,进入实施阶段的有40家。

图表9:股权激励上市公司部分数据统计表

市场 | 公司家数 | 首次披露时间 | 公司家数 | 进程 | 公司家数 | 股票来源 | 公司家数 | 激励模式 | 公司家数 |

深圳市场 | 124 | XX年年 | 88 | 意向 | 88 | 发行股份 | 107 | 股票期权 | 134 |

(中小板) | 47 | 2007年 | 23 | 预案 | 49 | 存量股份 | 42 | 限制性股票 | 21 |

上海市场 | 119 | 2006年 | 106 | 决案 | 22 | 回购 | 11 | 管理层持股 | 15 |

总计 | 243 | 2005年以前 | 26 | 实施中 | 40 | 其他来源 | 3 | 激励基金 | 13 |

|

|

|

| 中止 | 44 | 未明确 | 80 | 股票增值权 | 8 |

|

|

|

|

|

|

|

| 未明确 | 52 |

特点四,价值经营意识增强。市值管理的内涵十分丰富,既包括决定市值的基础价值创造,也包括影响市值的关键价值实现,还包括撬动市值的杠杆价值经营。如果说XX年年宏观环境给上市公司的价值创造增加了困难,XX年年市场环境给上市公司的价值实现提出了挑战,那么,XX年年也给上市公司的价值经营带来的是机会。许多上市公司纷纷抓住行业景气的低谷和上市公司价值的低估所构成的历史性“双低”机会,施展价值经营拳脚,追求股东价值最大化。除前述的增持和回购以外,横向的股权并购是XX年年上市公司市值管理中价值经营的典型手段。

XX年年股市的单边下跌给上市公司的股权并购带来了许多机会,各类市场主体出于不尽相同的出发点——或为了整合资源、扩大规模,或为了增强控制权,或为了防止被收购,趁机展开了并购行动。据统计,XX年年中国A股上市公司共发生股权并购事件308起,涉及上市公司271家,占A股上市公司总数的16.92%。

在众多的股权并购热潮中,如火如荼的产业整合尤其引人注目。典型案例有:海螺水泥(600585,股吧)先后收购翼东水泥、巢东股份(600318,股吧)、同力水泥、华新水泥(600801,股吧)、祁连山(600720,股吧)水泥和福建水泥(600802,股吧)等多家上市公司的股权,扩大产业影响力;中金黄金(600489,股吧)通过控股子公司收购大股东黄金集团旗下四家金矿公司股权,从根本上解决与控股股东之间的同业竞争问题;美的电器(000527,股吧)收购小天鹅,进一步壮大市场占有率、丰富产品线,等等。

在XX年年的股权并购中,国有企业表现活跃。据统计,国有上市公司全年累计发生197起股权并购事件,占到证券市场股权并购总次数的近三分之二。

值得一提的是,XX年年,中国A股上市公司完成了首例以证券为支付手段的换股要约收购——中国东方电气(600875,股吧)集团收购东方锅炉。

优化融资工具和融资手段是中国上市公司针对弱市环境在价值经营范畴里作出的又一项市值管理选择。XX年年,中国股市低迷,股权融资频频遇冷。有些上市公司原本计划增发股权再融资,但因股价跌破增发价而被迫中止;有些上市公司虽然增发完成了,但是深深地套住了一批投资者。与此同时,监管部门为维护市场稳定,对股权融资的审批也日益谨慎。全年IPO上市几乎全面停顿,增发融资方案获批更难。针对这种情况,加上公司债发行市场又很走热,上市公司纷纷选择发债作为再融资的主渠道,以提高融资效率,降低融资成本。数据统计结果表明,XX年年上市公司通过发行债券再融资达3504.6亿元,远超新股发行、增发(含定向增发)、配股等股权融资方式的融资总额。全年共有48家上市公司的短期融资券上市,筹资规模达543.7亿元;3家上市公司的80亿元企业债上市;16家上市公司的289亿元公司债上市;3家上市公司的80亿中期票据面世;5家公司的77.2亿元可转债发行;11家公司的627.85亿元可分离转债发行。

特点五,新股东文化建设破题。在XX年年的弱市里,再融资难度明显加大——下半年甚至几乎暂停,机构投资者大量抛售公司股票,公司市值普遍缩水,但是,上市公司的投资者关系管理并没有因此而偃旗息鼓,相反,上市公司在继续加强诸如业绩发布会、投资者见面会、网上交流会、分析师座谈会等传统的投资者关系管理活动的同时,开始根据全流通时代的新特点,站在更高的高度上思考、认识和践行投资者关系管理。这方面的突出典型是万通地产(600246,股吧)。 XX年年3月,万通地产董事会讨论通过“万通地产新股东文化建设九条措施”,明确提出要 “实施董秘周接待,总经理月度接待和董事长季度接待的三级投资者网上接待日”、“定期发布公司经营业务业绩快报,进一步提高公司的透明度”、“每年分别开展三次把投资者请进来和主动走出去拜访投资者的‘三进三出’活动”、“革新独立董事的提名方式,邀请符合条件的机构投资者提名公司独立董事的候选人”、“邀请机构投资者列席公司重大投资项目的投资决策委员会会议”等。将揭示价值、实现价值的功利目的升华成注重和谐、追求共赢的新股东文化,将投资者关系管理发展成新股东文化建设,将监管部门和行业协会的提倡或要求转变成公司的 “自觉意识”与主动行动,万通地产的突破博了舆论和市场的好评,成了XX年年中国上市公司投资者关系管理实践中一道靓丽的风景线。

特点六,管理成效初显。一份耕耘一份收获。日益增强的市值管理意识和络绎不绝的市值管理举措产生了有目共睹的成效。虽然市场信心难以准确量化,虽然市场涨跌有其内在规律,但下述数据可以折射这一成效:XX年年11月9日,国务院确定扩内需、促增长的十项措施,决定在2010年底前投资4万亿拉动内需。次日,上证指数大涨7.27%,且从那时起证券市场开始独立全球证券市场,率先止跌企稳,底部逐渐提高。截止XX年年底,上证指数收盘1820.81点,较4万亿投资计划出台前日的1747.71点上涨4.18%;天音控股和海马股份的股价在回购公告发布当日分别涨停,从发布回购公告到XX年年底,天音控股股价上涨23.5%,而同期上证指数却下跌9%,海马股份从发布回购公告到XX年年底股价上涨了22.8%,而同期上证指数上涨才5.9%;实施或公布股权激励方案的上市公司在二级市场一般也都有不俗表现。

三、稚嫩表现突出 不足丞待改进

起步即赶上寒冬的中国上市公司市值管理实践同样也表现出种种稚嫩特征和不足之处,其主要表现有四:

一是管理行动欠主动。面对市场的单边下跌和市值的急剧缩水,上市公司逆来顺受的有之,怪罪客观原因的有之,采取应对措施的主动性不够强。这一点大小非解禁的应对管理方面表现得尤其突出。XX年年,大小非解禁被视为推动股指下沉的一个主要成因,但除监管部门出台了规范大小非减持行为的办法以外,上市公司并没有主动展开这方面的市值管理工作。据调查,仅有不到半数的上市公司就大小非解禁与投资者进行过直接沟通。实践证明,针对解禁问题,主动与大小非沟通,主动与公众投资者沟通,向他们揭示公司价值,增强市场对公司发展的信心,是有可能使大小非“不减”、“少减”或“晚减”的,是有可能引进一些新的战略投资者的,也就是说是有可能改善市场的供求预期、甚至供求关系,从而化解解禁对公司市值可能造成的不良冲击的。

二是参与公司欠多。XX年年,虽然市场表现出了市值管理意识,并且切实展开了一系列市值管理行动,但是,值得指出的是,真正参与的数量还只是少数。例如,1602家上市公司当中,仅有两家A股上市公司使用了回购这一市值管理工具;仅有172家公司的股东或管理团队采取了增持行动,占上市公司总数的10.9%;仅有260家公司的大股东作出了延长禁售期的承诺,占上市公司总数的16.5%;仅有243家公司推出了股权激励方案或意向,占公司总数的15.2%。

三是采用方法欠科学。元年的市值管理艺术也带着明显的元年特征,许多管理举措粗放、甚至带有随意色彩,直接影响到管理的成效。例如,增持原本是一个艺术,十分强调增持节奏、数量和时点等元素的把握,但有些上市公司的增持行动几乎成了某种拍脑袋行动,既然上面让增持,那就增吧,至于具体的增持数量、增持时机和节奏,一概不研究,不考虑公司的实际情况。正是由于方案缺乏科学性、操作缺乏艺术性,不少增持行动不但未能提振市场信心,反而导致股价应声下跌。

四是管理思维欠系统。XX年年,不少上市公司主动采取市值管理行动,但他们的市值管理手段单一,思维缺乏系统性,往往是就事论事地针对影响市值的某一个因素或某一件事采取某一项行动,并没有将市值管理放在公司的战略高度进行系统化考虑。因此,容易出现顾此失彼、有一无二的尴尬,直接影响市值管理的成效。

五是危机管理意识欠加强。XX年年,证券市场上事关上市公司的媒体危机事件接二连三。影响力较大的有中国平安(601318,股吧)“天量增发”事件、万科“捐款门”事件、中捷股份(002021,股吧)大股东占款事件,等等。这些危机都严重地损害了公司品牌,冲击了股票股价,呑食了上市公司市值。从危机发生的数量之众来看,说明上市公司在新媒体时代的危机管理意识还不够;从危机发生后的处置以及危机所造成的破坏力来看,暴露了上市公司危机管理能力还不高。增强危机管理意识、提高危机管理能力是加强上市公司市值管理的一个重要课题。

四、对策与展望

展望2009年,中国上市公司市值管理的经济环境和市场环境依然不容乐观。

就经济环境而言,虽然中央政府出台了一系列振兴经济的重大举措,但政策从出台到实施再到见效有一个过程,内需的提振决非一日之功,国际经济何时能走出危机尚无定论,因此,经济增长实现保八的目标面临着不容忽视的困难,这样的经济环境必然制约上市公司的价值创造能力,从而影响上市公司市值的基础;

就市场环境而言,宏观经济形势的严峻决定了中国证券市场不可能马上就送走老熊迎来猛牛。加上2009年是大小非解禁的高峰年,其对市场供求预期的影响和对市场估值体系的冲击沉重而现实。这样的市场环境直接挑战上市公司的价值实现能力和价值经营能力,严重抑制上市公司市值溢价水平。

严峻的客观环境要求我们,为了实现股东价值最大化,必然认真总结上市公司市值管理元年的经验和教训,加倍对市值管理的重视,加深对市值管理规律的探索,加大对市值管理工作的投入,加强对市值管理科学的尊重,努力在价值创造、价值实现和价值经营三个方面全面践行市值管理。相信在客观环境的倒逼下,中国上市公司市值管理的实践变得更加精彩,更加成熟,更加充满魅力。

追求股东价值最大化是一个永恒的目标,上市公司市值管理是一个长期的课题。XX年年元年的探索只是万里长征的第一步。