第一章 全球生物医药产业概述

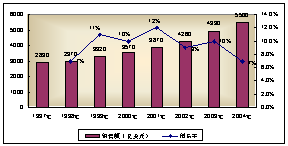

受定价压力、低成本仿制药的冲击以及新药推向市场难度的加大和药物安全性问题等一系列因素的影响,2004年全球医药市场的增长率呈近6年的最低水平,仅为7%,市场规模仅达5500亿美元。

图1-1 1997—2004年全球药品市场销售额(单位:亿美元)

一、产业概述

1、美欧垄断全球药市,中国市场增长最快

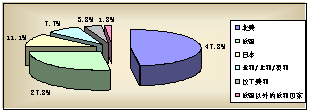

2004年, 北美、欧洲和日本三大药品市场的销售额占全球药品市场销售额的88%。其中北美仍旧是全球最大的药品消费市场,全年销售额达2480亿美元,比上年增长7.8%,约占全球药品市场销售额的 47.8%。欧盟药品消费达1440亿美元,比上年增长5.7%,占全球市场的27.8%。位居第三的日本受政府施加价格压力的影响,药品消费仅比上年增长1.5%,为580亿美元。与此同时,欧洲的非欧盟国家却保持了12%的药品消费增长率,医药市场规模达到90亿美元。

图1-2 2004年全球药品市场格局

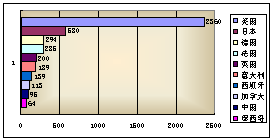

2004年全球药品市场销售额前10名的国家约占全球药品市场的85%。其中美国以2360亿美元的年销售额继续占据全球药品市场的榜首。而中国以28%的年增长率成为全球医药市场增长最快的国家,市场规模达到95亿美元,名列世界药品市场第九位。

图1-3 2004年全球药品销售前10名国家的销售金额(单位:亿美元)

2、十大跨国制药巨头,占据全球一半市场

2004年排名前十位的制药公司总销售额占全球药品市场48%的份额。其中辉瑞公司由于成本费用的减少及拳头产品立普妥(Lipitor)销售激增的推动作用,2004年全年收入突破500亿美元大关,利润更比2003年大幅增长,达114亿美元,继续位居全球制药公司榜首;2004年8月,由安万特和赛诺菲合并而缔造出的赛诺菲-安万特公司成为世界第三大制药巨头也是欧盟最大的制药企业;强生、诺华和阿斯利康公司受重点产品销售增长的推动,2004年的销售和盈利也保持了强劲增长;默克公司由于受抗关节炎药罗非考昔(rofecoxib,万络,Vioxx)召回事件的巨大冲击,2004年销售收入仅为239亿美元。

表1-1 2004年全球排名前10名跨国药企主要经济运行指标

排名 | 公司名称 | 销售额 (亿美元) | 增长率(%) | 占全球市场份额(%) |

1 | 辉瑞(Pfizer) | 509 | 4.9 | 9.8 |

2 | 葛兰素史克(GSK) | 327 | 1.9 | 6.3 |

3 | 赛诺菲安万特(Sanofi-aventis) | 271 | 9.1 | 5.2 |

4 | 强生(J & J) | 246 | 8.0 | 4.7 |

5 | 默克(Merck & Co.) | 239 | 3.5 | 4.6 |

6 | 诺华(Novartis) | 227 | 7.5 | 4.4 |

7 | 阿斯利康(AstraZeneca) | 216 | 9.3 | 4.2 |

8 | 罗氏(Roche) | 177 | 10.7 | 3.4 |

9 | 百事美施贵宝(BMS) | 155 | -3.2 | 3.0 |

10 | 惠氏(Wyeth) | 142 | 9.8 | 2.7 |

专题:欧美制药企业战略动态

辉瑞:视新药研发为重头戏

2001-2004年,辉瑞完成了12个新药的申报,开发项目管线222个,其中新药142个。为了减少候选物质的流失,6年来辉瑞已向其化合物库投资5亿美元以上,使其可用于筛选的化合物数量增至300万个。同时,为进一步提高开发能力,辉瑞也加强了对外合作,合作研究项目高达2000个以上,约占其全部研发项目的25%。

葛兰素史克:谋求心血管和癌症领域的龙头地位

葛兰素史克在继续强化其位居主导地位的中枢神经系统、呼吸系统和HIV治疗药的同时,直指心血管系统及癌症两大治疗领域。葛兰素史克计划通过提高研发效率来扩大今后5年的新药申报数量,目前共拥有90个已进入临床阶段的创新化合物以及148个正在开发项目。在心血管领域,葛兰素史克将以动脉粥样硬化、脂质异常、高血压、血栓症为重点,力争在2008年以前申报3个有望成为“重磅炸弹”的品种。

阿斯利康:着眼新兴市场

阿斯利康着力强化其在新兴市场的地位。在业界第一方阵中,为实现27%的年利润增长率继续扩大销售额。阿斯利康一方面向新兴市场大量增加医药代表以加强其市场开拓力度,另一方面在研发过程中特别强调“重质”而不“重量”,并努力在其优势领域——循环系统以及老龄化、肥胖、吸烟、应激反应所引起的疾病等治疗领域进一步确保主导地位。

诺华:以心血管为重点

诺华的战略旨在进一步强化其处于主导地位的高血压治疗领域,同时开拓高血脂和糖尿病两个治疗领域。在高血压和糖尿病治疗领域,诺华将在世界范围进行大规模的市场投入;对于高血脂症,诺华已组织了研究队伍,并计划将其培育为自己的核心领域。

诺和诺德:长期实现两位数增长

诺和诺德以美国及新兴市场为牵引,旨在长期实现两位数的年增长率。2004年秋,诺和诺德相继在美国、中国和丹麦增资以扩大其胰岛素的生产能力,其中美国的扩产只为满足美国国内的需求,在中国扩产则是为了供应整个亚洲。另外,从长期战略来考虑,诺和诺德还将继续向中国、巴西的生产基地投资,并使用高端生产工艺以降低成本。同时,其欧美基地将进行新开发产品的生产。

3、重磅产品逐年增加,降血脂药高居榜首

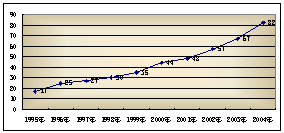

2004年,全球“重磅炸弹”药品达到82个,销售总额占全球药品销售额的30%。当前,全球制药巨头对“重磅炸弹”药品的依赖度依旧严重。据估计,过去十年来全球10大制药公司80%的业绩增长来自于“重磅炸弹”药品的贡献。

图1-4 1995-2004年全球药业“重磅炸弹”药品数目

*“重磅炸弹”药物:年销售额超过10亿美元的品牌药。

2004年销售前10强的“重磅炸弹”药品约占全球药品市场份额的10%。销售额位居榜首的药物是两种降酯药:辉瑞的立普妥(Lipitor)和默克的舒降之(Zocor)。立普妥2004年销售突破百亿美元,舒降之的销售额也高达59亿美元。

表1-2 2004年全球销售排名前10位的药品

排名 | 药品名称 | 适应症 | 生产商 | 销售额 (亿美元) | 增长率(%) | 占全球市 场份额(%) |

1 | 立普妥(阿托伐他汀)/ Lipitor | 降脂药 | 辉瑞 | 120 | 13.8 | 2.3 |

2 | 舒降之(辛伐他汀) /Zocor | 降脂药 | 默克 | 59 | -6.4 | 1.1 |

3 | 波立维(硫酸氢氯吡格雷)/Plavix | 动脉粥样硬化 | 赛诺菲-安万特 | 50 | 31.4 | 1.0 |

4 | 耐信(埃索美拉唑)/Nexium | 抗溃疡药 | 阿斯利康 | 48 | 25.3 | 0.9 |

5 | 再普乐(奥氮平)/Zyprexa | 精神分裂 | 礼来 | 48 | -3.5 | 0.9 |

6 | 络活喜(氨氯地平)/Norvasc | 降压药 | 辉瑞 | 48 | 1.2 | 0.9 |

7 | 舒悦泰(沙美特罗+氟替卡松) /Seretide | 哮喘 | 葛兰素史克 | 47 | 22.5 | 0.9 |

8 | 阿伐依泊汀(促红细胞生长素) | 治贫血药 | 强生 | 40 | -4.1 | 0.8 |

9 | 达克普隆(兰索拉唑)/ Lansoprazole | 抗溃疡药 | 雅培/武田 | 38 | -3.5 | 0.7 |

10 | 郁复伸(文拉法斯)/Effexor | 抗抑郁药 | 惠氏 | 37 | 20.1 | 0.7 |

*达克普隆:该药在日本以Takepron商品名销售,在美国由武田和雅培的合资企业TAP以Prevacid商品名销售,在其他市场由美国家庭用品以Zoton或Lanzo商品名销售,在南美洲由雅培以Ogastro商品名销售。

*阿伐依泊汀:该药在美国由安进公司和强生公司分别以商品名Epogen和Procrit销售;在欧洲和加拿大由强生公司以商品名Eprex销售。

在“重磅炸弹”药品的销售中,美国继续领先,占据了全球市场70%的份额;其次是欧洲和日本,分别占据20%和4%的份额;除日本外的亚洲其他国家和澳大利亚占据3%的份额;拉丁美洲占据1%的份额。

生物技术对“重磅炸弹”品种的推动作用越来越大,2004年共有11种“重磅炸弹”药品出自生物技术公司之手。生物技术药品占目前研究与开发药品总数的27%,2004年其销售额占全球药品销售额的10%。

2004年,“重磅炸弹”药品主要集中在占全球药品销售额33%的10大领先治疗领域。其中,降胆固醇和甘油三酯药物、治疗高血压的血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(AIIRAs)、抗癌药、抗精神病药物以及癫痫症治疗药物等五大治疗领域保持了两位数的增长。

表1-3 2004年全球药品销售额领先的10大治疗类别药物

排名 | 治疗类别 | 2004年销售额 (亿美元) | 全球销售占有率 (%) | 增长率 (%) |

1 | 降胆固醇和甘油三脂药 | 302 | 5.8 | 11.7 |

2 | 抗胃溃疡药 | 255 | 4.9 | 1.4 |

3 | 抗癌药 | 238 | 4.6 | 16.9 |

4 | 抗抑郁药 | 203 | 3.9 | 1.3 |

5 | 抗精神病药 | 141 | 2.7 | 12.1 |

6 | 非甾体解热镇痛药 | 131 | 2.5 | 3.3 |

7 | 血管紧张素Ⅱ抑制剂 | 120 | 2.3 | 22.1 |

8 | 钙拮抗剂 | 116 | 2.2 | 1.6 |

9 | 促红细胞生长素类 | 114 | 2.2 | 8.9 |

10 | 抗癫痫药 | 113 | 2.2 | 17.7 |

合计 | 1733 | 33.2 | 8.9 | |

4.创新成本不断攀高,十大领域最为活跃

2004年是自1999年以来美国食品药品监督管理局(FDA)批准新分子实体(NMEs)数目最多的一年,但是除辉瑞、礼来和安万特外,其他大型制药公司均未有新分子实体获批。

图1-5 1995-2004年FDA批准新药数量

*CBER:生物制品评价和研究中心(Center for Biologics Evaluation and Research)

*CDER:药品评价和研究中心(Center for Drug Evaluation and Research)

另据统计,2004年全球研发投入高达595亿美元,这其中投入最高的前十家巨头就占据了约80%的份额。辉瑞公司以76.8亿美元的研发投入再次成为2004年研发投入金额最高的制药企业。

表1-4 2004年全球R&D投入排名前十位的药企

排名 | 公司名称 | 2004年研发费用 (亿美元) | 较2003年的 增长率(%) | 研发费用占当年 销售额比例(%) |

1 | 辉瑞 | 76.8 | 3 | 15 |

2 | 葛兰素史克 | 52.0 | 8 | 14 |

3 | 赛诺非-安万特 | 51.9 | 8 | 16 |

4 | 诺华 | 42.1 | 12 | 15 |

5 | 罗氏 | 41.0 | 7 | 16 |

6 | 阿斯利康 | 38.0 | 10 | 18 |

7 | 礼来 | 26.9 | 15 | 19 |

8 | 施贵宝 | 25.0 | 10 | 13 |

9 | 惠氏 | 24.6 | 18 | 14 |

10 | 安进(Amgen) | 20.0 | 23 | 19 |

据悉,越来越多的药物是由生物技术公司与传统制药企业联合开发的。从1963年以来,FDA批准的新化学实体药物(NCE)中有38%都是通过这种合作研究的形式开发成功的。

此外,按照美国R&D Directions杂志的评比结果,目前全球新药研发最为活跃的十大领域,分别是抗癌药物、抗感染用药、抗炎症痛药、心血管用药、呼吸系统用药、精神系统用药、胃肠道用药、血液系统用药、糖尿病药物和皮肤病用药。

专题:药物新剂型走俏国际医药市场

药物剂型是药物存在和投入机体的形式,其发展大致可分为4个阶段:第1代为丸剂、片剂、胶囊和注射剂;第2代为前体药和缓释剂;第3代为速度控制释药剂型;第4代为方向性给药系统。其中前两代属常规剂型,后两代则是近二三十年才发展起来的药物新剂型,尤其是近年来发展的控制释药系统,统称药物运载系统(简称DDS)。

国外正在开发中的一些药物新剂型包括以下几类产品:

1、干粉气雾吸入剂类

(如定量吸入剂、生物传感器驱动吸入器和液体/干粉吸入剂等)

2、控释、定时释放(间断释放)新制剂

3、新型药物载体系统

(如微囊体、脂质体剂、纳米微珠与水凝胶体等等)

4、新型植入体制剂

(缓释型、微囊体和其他一些类型)

5、无针注射器。

6. 透(粘)膜吸收剂

(如颊膜片、鼻气雾剂、阴道/直肠制剂等等)

7、光动力治疗新制剂

8、其它类(正在开发中的其它新型特种制剂)

开发特种制剂可大大提高普通药物的产品附加值,故开发特种制剂应列入国内医药部门的议事日程。

二 、热点、趋势

1、药品安全发出警告,行业面临诚信危机

用药安全成为2004年全球医药行业关注的重点,药品不良反应对诸多制药巨头的经营产生了重大影响。

(1)2004年美国药品不良反应报告数量破纪录

据FDA初步统计,2004年来自制药公司、医务人员和病人的药品不良反应报告数量已经达到创纪录的42.3万件,比2003年增加14%。FDA认为这主要是由处方药使用的大量增加而造成——2004年美国处方药的销售额比上年增加8.3%。www.3722.cn 中国最大的资料库下载

(2)抗抑郁药惹祸,葛兰素史克公开所有临床数据

2004年6月2日,美国纽约州就葛兰素史克故意隐瞒其抗抑郁药物帕罗西汀(paroxetine,赛乐特,Paxil)可致自杀倾向等负面信息提起诉讼。虽然最终选择了庭外和解,但此后不久葛兰素史克就宣布将在线公开其所有上市药品的全部临床研究数据,这一举动也开创了制药界先河。随后,礼来和Forest公司也采取了类似举措,这一风气有望在2005年得到延续。

(3)FDA发布药品安全警告,COX-2抑制剂面临信任危机

2004年由于研究发现患者服用罗非考昔后出现心脏病发作、中风及心衰致死等严重后果的可能性将成倍增加,默克不得不宣布在全球范围内停止万络的销售。这一事件使得默克痛失25亿美元市场,全球裁员5100人,并面临一场严重的信任危机。

在此基础上,FDA对所有相关临床对照研究进行了分析,并得出以下结论:选择性环氧合酶-2(COX-2)抑制剂万络、塞来考昔(celecoxib,西乐葆,Celebrex)和伐地考昔(valdecoxib,Bextra)有可能增加严重心血管病(心肌梗死和卒中)的发病危险。同时,研究表明长期使用非选择性甾体抗炎药(非糖皮质激素类抗炎药,NSAID)萘普生(naproxen,Aleve)亦有可能增加心血管病发病的危险。

鉴于所有非选择性甾体消炎药均有潜在患心血管病的风险,2005年4月7日, FDA发布所有消炎止痛药的最新用药指导,要求这些药品的生产厂家在其说明书中加入黑框以标明相关警示。这些药品中不乏我们熟悉的扶他林、芬必得、西乐葆,不良反应最严重的伐地考昔更是被要求直接撤出市场。

专题:美国FDA和欧洲药品评审委员会(EMEA)的行动措施

FDA和EMEA已宣布对当前市场上的非选择性甾体抗炎药采取重大政策措施变动。

FDA的行动措施包括:

1 要求辉瑞召回伐地考昔;

2 要求西乐葆的说明书增加可能致心血管、胃肠道和皮肤不良反应的黑框警示;

3 要求所有非选择性甾体抗炎处方药的生产厂家在其包装上加注“患者用药指导方针”,并更新其可能致心血管、胃肠道等相关不良反应的警告;

4 要求所有非选择性甾体抗炎非处方药生产厂家在其说明书中增加其可能致潜在的心血管、胃肠道和皮肤等相关不良反应的信息。

EMEA的行动措施包括:

13 EMEA要求暂停伐地考昔的销售,并密切监护当前服用该药品的患者;

14 EMEA并未提及当前在欧盟销售的其它非选择性甾体抗炎药,包括辉瑞公司的西乐葆和伐地考昔的前药帕瑞考昔(paracoxib,Dynastat)以及默克的艾托考昔(etoricoxib,Arcoxia)。

(4)万络安全性问题牵涉出一系列“问题药”

步万络后尘,可能引发高血压的减肥药西布曲明(sibutramine,Meridia)、可能引发肾衰竭的降脂药罗苏伐他汀(rosuvastatin,Crestor)、可能致畸胎的痤疮用药异维A酸(isotretinoin,Accutane)和可能使严重哮喘患者死亡风险增大的哮喘和慢性阻塞性肺疾病用药希萘酸沙美特罗吸入剂(salmeterol xinafoate,Serevent)等等一系列药品都列入了“问题药”名单(详细资料请参见《附录六、2004年美国FDA在其网站上发布的部分药品安全警告》)。

2、并购重组再现亮点,非专利药引人注目

全球制药巨头都面临旗下多个“重磅炸弹”药品专利到期、庞大市场被大量非专利厂商抢占、瓜分的局面,另一方面新产品的成功开发在短期内又不可预期,再加上近期众多“重磅炸弹”药品遭到安全质疑,这无疑都在很大程度上打击了以传统的研发为主的制药企业。在这种“内忧外患”的形势下,全球制药巨头并购的主要目标日渐明确:一是强、强兼并,资源重组优化,优势互补,从而达到新的发展水平;二是以产品为基础的收购,以增强产品供应和销售能力,这在美国市场尤为重要;三是收购技术平台;四是对非专利药企的购并。

表1-5 2004-2010年部分专利到期的重要药品品种

序号 | 药品名称 | 生产商 | 专利到期年份 |

1 | 波立维(硫酸氢氯吡格雷)/Plavix | 阿斯利康 | 2004 |

2 | 大扶康(氟康唑)/Diflucan | 辉瑞 | 2004 |

3 | 促红细胞生长素/Epogen | 安进 | 2004 |

4 | 舒降之(辛伐他汀) /Zocor | 默克 | 2005 |

5 | 左洛复(舍曲林)/Zoloft | 辉瑞 | 2005 |

6 | 克拉霉素/Biaxin | 雅培 | 2005 |

7 | 普拉固(普伐他汀)/Pravachol | 百时美施贵宝 | 2005 |

8 | 头孢三嗪/Recefin | 罗氏 | 2005 |

9 | 阿奇霉素/Zithromax | 辉瑞 | 2005 |

10 | 红细胞生长素-β/Recormon | 罗氏 | 2005 |

11 | 昂丹司琼/Zofran | 葛兰素史克 | 2006 |

12 | 帕罗西汀/Paxil | 葛兰素史克 | 2006 |

13 | 盐酸羟考酮/Oxycontin | 普渡制药 | 2006 |

14 | 普伐他汀钠/Pravachol | 百时美施贵宝 | 2006 |

15 | 阿替普酶/Activase | 基因技术公司(Genentech) | 2006 |

16 | 舒马曲坦/Imitrex | 葛兰素史克 | 2007 |

17 | 阿仑膦酸盐/Fosamax | 默克 | 2007 |

18 | 苯磺酸氨氯地平/Norvasc | 辉瑞 | 2007 |

19 | 西沙必利/Propulsid | 杨森 | 2007 |

20 | 利培酮/Rispreidal | 杨森 | 2007 |

21 | 非格司亭/Neupogen | 安进 | 2007 |

2004年,赛诺菲收购安万特而组成的全球第三大药企赛诺菲-安万特、山之内和藤泽药品工业合并而成的全球第17、日本第二大药企Astellas无疑是医药行业最令人关注的重组并购案。此外,众多制药企业不约而同的选择了对非专利药企业的并购重组,其中较为引人注目的是拜耳收购罗氏旗下的非处方药事业部;世界最大的非专利药公司以色列的Teva以34亿美元的巨资收购世界第九大非专利药公司Sicor;诺华以83亿美元现金为其旗下山德士公司收购了德国赫素(Hexal)制药公司的全部股份和美国Eon Labs公司67.7%的股份,从而使山德士成为了世界上最大的非专利药生产商,并控制了全球非专利药市场1/8的份额。

表1-6 2004年全球药企重大并购事件

收购方 | 被收购方 | 交易金额 | 宣布日期 |

以色列Teva | Sicor | 34亿美元 | 2004年1月 |

日本山之内 | 日本藤泽 | 8420亿日元 | 2004年2月24日 |

纽约私人基金WCAS | 美国肿瘤公司US Oncology Inc. | 17亿美元 | 2004年3月22日 |

法国赛诺菲Sanofi | 法国安万特Aventis | 638.1亿美元 | 2004年4月25日 |

德国拜耳Bayer | 罗氏非处方药事业部 | 29.4亿美元 | 2004年7月19日 |

美国Mylan | 国王药品公司(King Pharmacy) | 40亿美元的股票 | 2004年7月26日 |

以色列Teva | 辉瑞意大利通用名药公司 | 6900万欧元 | 2004年8月17日 |

德国默克KGaA | 辉瑞瑞典通用名药品部NM Pharm | 6500万美元 | 2004年8月26日 |

美国强生J&J | Guidant | 240亿美元 | 2004年12月7日 |

瑞士诺华Novartis | 德国赫素(Hexal)和美国Eon Labs公司67.7%的股份 | 83亿美元 | 2005年2月21日 |

3、生物技术快速发展,成为战略新兴产业

世界生物技术产业主要集聚在美、欧、日等发达国家,自70年代末第一家生物技术公司成立以来,该产业经过20多年的快速发展,已开始进入大规模产业化阶段。1998年至2003年,全球生物技术药物年销售额的增长率为15%-33%,远高于年增长率为7%-10%的传统制药业。2004年,全球生物技术公司的收入增长了17%,达546亿美元,约占全球药品销售总额的10%。其中,在此领域遥遥领先的美国,2004年全年收入达到427亿美元,约占全球该领域总收入的80%。作为抢占新世纪国际经济技术制高点的战略性新兴产业,生物技术产业在2004年共获得创纪录的170亿美元投资,其中风险投资更是高达36亿美元。

2004年FDA批准了20个生物技术新药,与此同时,共有365种生物技术药物处于研发后期,该数字较2003年的290种有大幅增长。作为生物技术领域的领军人物,安进公司2004年销售额增长30%,实现盈利24亿美元,重组人红细胞生成素(Epogen,EPO)、长效促红细胞生成素(darbepoietin alpha,Aranesp)、依那西普(etanercept,Enbrel)、长效粒细胞-集落刺激因子(培非格司亭,pegfligrastin,Neulasta)和重组粒细胞集落刺激因子(非格司亭,filgrastim,G-CSF)等5个产品进入了全球生物技术药品前10强。

据预测,2005年将有35种生物技术产品上市,销售额约为1.5亿美元,其中有20种是由生物技术公司独立研制并推向市场的。不可否认,近年来在世界生物技术行业出现了一批影响未来的重大技术,其应用已迅速向农业和工业领域渗透和发展,并将改造传统化学工业及其他工业制造部门,重塑其产业结构。在现今的医药领域,每五种新的治疗方法中就有四种是基于生物技术或应用了生物技术的,其中,已取得最令人瞩目成绩的就是干细胞研究和单克隆抗体治疗药物两个领域。

专题:生物技术行业令人瞩目的成就——干细胞领域的发展

2004年2月12日,在西雅图的美国科学促进会年会上,汉城国立大学教授黄禹锡宣布:他和同事首次成功地克隆出人类早期胚胎,并从中提取出胚胎干细胞。此前,也有公司或个人宣布克隆出人类胚胎,但只有黄禹锡他们撰写的研究论文通过了同行评议,并且发表在著名的美国《科学》杂志。

2005年5月20日,黄禹锡及其同事又在《科学》发表了一项重要成果:他们用病人的皮肤细胞克隆出了与病人基因相符的胚胎干细胞,朝着最终利用病人自身细胞治疗疑难疾病的目标迈出了十分重要的一步。

2004年12月22日,中国医学科学院基础医学研究所赵春华教授领导的课题组研制的“原始间充质干细胞”注射液,成功地解决了干细胞体外制备的关键技术问题,完成了系统严格的临床前研究和质量检定,被批准进行Ⅰ期临床试验。这是我国第一个获准进入临床研究的干细胞治疗药物产品,目前该产品的研发进展基本上与国际同步。“原始间充质干细胞”注射液获准进入临床研究标志着我国干细胞治疗产品已由实验室研究迈向临床研究阶段,必将对相关的干细胞治疗研究起到示范和带动作用,促进我国干细胞应用技术的创新及其产业化发展。

专题:生物技术行业令人瞩目的成就——单克隆抗体治疗药物领域的发展

2004年2月底由基因技术公司研制的第一个血管生成抑制剂-贝伐单抗(Avastin)经过FDA短短几个月惊人的快速审批被批准上市,于3月份正式投放市场。Avastin(bevacizumab)是一种单克隆抗体,主要通过抑制能够刺激新血管形成的血管内皮生长因子令癌细胞无法获得养分而被“饿死”。该药二季度的销售额高达1.3亿美元,远远超出诸多分析家估计的8500万美元,使基因技术公司二季度总收入出现41%的暴涨,公司季度销售额冲破了10亿美元的历史大关,总收入达11亿美元。Avastin2004年的销售额达5.6亿美元,2005年可望进入重磅炸弹药物之列。

2004年,FDA共批准了4种标靶抗癌药,它们是Avastin、Tarceva、Iressa和Erbitux。

4、研发外包备受青睐,委托加工渐露端倪

(1)合同研究组织(CRO)

据统计,2004年全球研发投入高达595亿美元,其中委托合同研究占到25%的份额,达143亿美元,同比增长14%。在所有Ⅱ、Ⅲ期临床中, CRO参与了其中的2/3。全球范围内的CRO服务市场正在以每年20%-25%的速度快速增长。

目前,全世界至少有1250个CRO机构,平均年营业额估计可达3000万美元。CRO已贯穿了药物研究与开发的各个领域,这些机构拥有分工细致的专业人才,一般均拥有多项专利,一些较大的CRO公司往往是跨国机构,甚至拥有自己的临床部门。由于研发速度快、成本低,CRO近年来尤其受到跨国制药企业的青睐。

(2)委托加工(OEM)

20世纪90年代,受全球医药产业结构调整以及环保法的限制,发达国家转移生产的趋势已初露端倪,世界原料药的生产中心转向亚洲这一格局已逐渐形成。早在2002年,中国和印度就已挤身世界原料药八强。

近年来,国外制剂厂商所需的原料药及中间体有60%为外购或合同生产,而合同生产的主要方式是委托加工(OEM)和定向生产,其运作方式方法也已日趋成熟。如日本三和、三共与山东新华医药集团的OEM业务已合作多年;默克和惠氏亦分别委托浙江海正药业和苏州立达公司为其进行药品的加工生产;丹麦百年药品研发公司LEO制药也在2005年初首次将其拳头产品专利药物的制剂——夫西地酸乳膏“立思丁”的生产大规模外包给上海复星朝晖药业。

第二章 我国生物医药产业纵览

2004年,国内医药工业继续保持稳定的增长态势,全行业全年完成销售收入3476.1亿元,同比增长17.4%;实现利润306.4亿元,同比增长11.7%。

受药品降价、抗生素限售以及原材料、动力、包装材料和环保等生产成本上涨等多重因素的影响,2004年,医药行业全行业的盈利能力骤降,具体表现在利润同比增长率的下降和销售利润率的下滑。全行业全年利润总额虽比上年同期增长11.7%,但却比近5年平均增幅下降了17个百分点;工业企业的销售利润率也比上年下降0.4个百分点,仅为8.8%。

另外,出口退税率的下降及升息等因素对行业整体盈利能力也有所影响。2004年,我国医药产品进出口总额为221.0亿美元,同比增长26.2%,其中出口额为123.6亿美元,同比增长28.3%;进口额为101.3亿美元,同比增长23.8%。进、出口额双双突破百亿美元大关,实现贸易顺差18.4亿美元。

图2-1 2000-2004年我国医药工业主要经济指标(单位:亿元)

一、产业概述

1、区域经济优势凸现,江苏医药领跑全国

2004年,“长三角”、“环渤海”、“珠三角”三大经济区(含江浙沪、京津冀鲁、广东等八省市)成为全行业的主导力量,销售收入和利润分别占全国62.0%和64.2%的份额。

江苏主要经济指标连续三年居全国第一。 2004年江苏医药工业完成总产值427.0亿元、销售收入417.1亿元、利润41.0亿元,分别比上年增长20.0%、22.2%和13.4%,这是自2002年以来,该省医药工业总产值、产品销售收入和利润总额三项主要经济指标连续第三年居全国第一位。

山东发展快速引人注目。2004年,山东医药工业的销售收入和利润分别超过浙江、北京、广东、上海,由上年的第三和第六位迅速上升为第二和第三位。在我国医药工业销售和利润百强企业中,山东分别拥有17家和9家企业。

北京销售利润率全国第一。2004年北京医药工业的销售利润率高达14.7%,连续两年名列各省市之首,比全国平均利润率高出近6个百分点,其中表现最为突出的是北京的中药制药行业,2004年销售利润率高达17.6%,远远超出10.1%的全国平均水平。另外,医药器械行业作为北京固有的优势行业依旧贡献突出,2004年完成销售收入39.6亿元,排名全国第二;实现利润5.9亿元,排名全国第一。

河北利润下降幅度最大。由于河北为我国抗生素大省,2004年受国家抗生素降价政策的影响显著,全省全年利润下降32.6%。

表2-1 2004年我国医药工业领先地区主要经济指标

销售收入 | 实现利润 | ||||||||

排序 | 省份 | 金 额 (亿元) | 同比(%) | 上年 位次 | 排序 | 省份 | 金 额 (亿元) | 同比(%) | 上年 位次 |

1 | 江苏 | 417.1 | 22.2 | 1 | 1 | 江苏 | 41.1 | 13.4 | 1 |

2 | 山东 | 373.3 | 44.5 | 3 | 2 | 浙江 | 33.5 | 8.3 | 2 |

3 | 浙江 | 347.0 | 19.4 | 2 | 3 | 山东 | 27.3 | 54.5 | 6 |

4 | 河北 | 235.1 | 9.7 | 6 | 4 | 北京 | 23.7 | 16.6 | 3 |

5 | 广东 | 230.5 | 4.2 | 4 | 5 | 广东 | 21.0 | 3.3 | 5 |

6 | 上海 | 227.8 | 1.7 | 5 | 6 | 上海 | 18.6 | 4.7 | 7 |

7 | 天津 | 175.8 | 25.7 | 7 | 7 | 天津 | 17.1 | 43.1 | 8 |

8 | 北京 | 160.9 | 18.0 | 8 | 8 | 河北 | 14.4 | -32.6 | 4 |

8省市合计占全国62% | 8省市合计占全国64.2% | ||||||||

2、各子行业继续增长,原料药利润急滑坡

2004年我国医药行业重点子行业按销售收入占全国医药工业的比重排序与上年相比大致相同,化学制药以及中药制药两大子行业占据整个医药行业79%的份额,生物制药和医疗器械各占据7%的份额。

图2-2 2004年我国医药工业格局

2004年全国医药工业重点子行业销售收入全部实现大幅增长,与之相对应的是利润增长幅度相对偏低。

化学制药工业2004年完成销售收入1875.3亿元,同比增长17.3%;实现利润为146.9亿元,同比增长5.0%。其中,化学药制剂工业增长平稳,2004年实现销售收入和利润分别为962.7亿元和96.7亿元,同比增长分别为17.8%和15.7%;化学原料药工业的利润出现了较大滑坡,2004年同比下降11.0%,其原因主要是产品价格降幅较大、能源及化工原料价格上升和出口退税率的降低等。总体来讲,我国化学原料药制造业的利润空间较小,生产总成本要占总销售额的50%-60%,而这一数字在跨国公司大概为25%。预计这一现象在2005年不会有很大的改观。

中药制药工业在国家实施宏观调控的大背景下依然呈现出平稳增长的态势,2004年的销售收入和利润分别达到891.6亿元和89.5亿元,同比增长分别为15.5%和10.8%。从绝对数值看,中药行业的增长速度虽然仍低于化学制剂行业,但是其受药品降价及原材料涨价等因素影响较小,增长速度始终保持稳定,与其他子行业相比经营稳定性相对突出。另外,44.2%的中药行业平均毛利率也较化学制剂行业高出4个百分点。2004年9月发布的《国家基本医疗保险和工伤药品目录》中,中成药品种由415种增加到823种,增幅达98%,这对目前在医院销售较为薄弱的中药行业也是一个难得的扩张机遇。

生物制药工业2004年的销售收入和利润分别为248. 9亿元和25.2亿元,同比增长分别22.1%和14.2% ,增幅均高于医药行业的平均值。我国生物制药行业的产值近十几年来始终保持18%的年增长率,几乎每四年翻一番。国内进行生物技术开发的机构已超过400家,其中政府投入资金130亿元。北京、上海、广州等地还先后建立了4个相关园区为以进一步促进生物技术领域的研究取得规模效应。目前,生物技术药品已经以其低廉的成本和良好的疗效为生产企业带来了高额回报,但知识产权保护对我国生物技术产业发展的严重制约也是一个不容忽视的问题。

医疗器械工业2004年的销售收入和利润分别为228.9亿元和24.4亿元,同比增长分别为18.0%和49.0%,其中利润的增幅尤为突出。2004年医疗器械产品生产质量管理规范(GMP)的正式启动,将使我国1万多家医疗器械生产企业直面新的考验。

表2-2 2004年我国医药工各子行业主要经济指标

行业名称 | 销售收入(亿元) | 同比(%) | 实现利润(亿元) | 同比(%) |

全国医药工业 | 3476.2 | 17.4 | 306.4 | 11.7 |

化学制药工业 其中:化药制剂 化药原料药 | 1875.3 | 17.3 | 146.9 | 5.0 |

962.7 | 17.8 | 96.6 | 15.7 | |

912.6 | 16.9 | 50.2 | -11.0 | |

中药制药工业 其中:中成药工业 中药饮片 | 891.6 | 15.5 | 89.5 | 10.8 |

709.4 | 16.0 | 74.5 | 11.4 | |

182.3 | 13.6 | 15.0 | 8.1 | |

生物制药行业 | 248.9 | 22.1 | 25.2 | 14.2 |

医疗器械行业 | 228.9 | 18.0 | 24.4 | 49.0 |

卫生材料工业 | 106.9 | 30.0 | 7.4 | 28.4 |

制药机械工业 | 32.2 | 20.5 | 2.3 | 41.5 |

3、扬子江登新科状元,重点企业盈利下滑

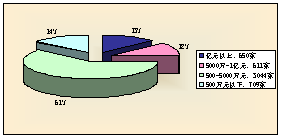

2004年全国医药工业企业计入统计口径的共计5014家,其中销售收入亿元以上企业有650家,包括40家10-80亿元、73家5-10亿元企业以及537家1 -5亿元企业,占全国医药工业企业总数的13%;5000万-1亿元企业611家,占企业总数的12%;500-5000万元企业3044家,占企业总数的61%;500万元以下企业709家,包括92家销售额为零的企业,占企业总数的14%。

占全国医药工业企业总数13%的亿元以上企业,其销售收入占全国医药工业销售收入72 %的份额;占全部医药工业企业总数61%的500-5000万元企业的销售收入仅占全国医药工业总销售收入的16 %。

2004年销售收入和利润总额前10强企业分别占全部医药工业总销售及利润的14.0和14.2%,行业集中度非常不明显,与国外发达国家差距较大。

图2-3 2004年我国医药企业按销售业绩分类

令人注目的是,2004年,江苏扬子江药业集团异军突起,销售收入及利润分别达到80亿元和8亿元,一举夺得全国医药工业企业销售、利税和综合竞争力三项第一,成为中国药业的新科状元。从利用现代制药技术研发生产复方丹参滴丸到拥有十多个现代新剂型中成药,近几年大力扶植中药现代化而得以迅速擢升的天津天士力成为新一代中药企业的典型,2003、2004连续两年入主全国医药工业企业10强。

图2-4 2004年全国医药工业销售收入排名前10位的企业(单位:亿元)

图2-4 2004年全国医药工业销售收入排名前10位的企业(单位:亿元)

另一方面,医药行业23家国有重点企业盈利水平却仍呈下滑态势,实现利润比上年下降31.7%,降幅进一步扩大。受药品招标、降价及限售、原材料及能源成本上升等因素影响,以化学原料药为主营业务的大型国有企业2004年均经营不力。华北制药全年净利润5914.7万元,同比下降72.7%;新华制药全年亏损5560.8万元,而其上年度净利润为4207.6万元,2004年同比下降232.2%;鲁抗医药全年亏损9234.8万元,而其上年度净利润为5412.0万元,2004年同比下降222.0%;经营业绩一向稳健的哈药集团虽然净利润实现26296.1万元,但同比下降20.6%。

专题:扬子江药业营销模式分析

1、营销理念:打好非专利药牌

与大多数依靠产品差异性和独特性占领市场的企业运作方式不同,扬子江走的道路是做大做强非专利药。其产品大部分为非专利药,虽已形成了10多个系列、100多个品种、规格的庞大的产品体系,但其治疗领域却主要集中在抗生素、心脑血管和胃肠道用药三大领域。扬子江将其终端营销重点定位在医院,在目前的国内药品市场上,扬子江抗生素的销售比例高达30%,心脑血管用药比例达20%,胃肠道用药也有10%的份额。

2、营销战略:避重就轻,抓住竞争的空白点

扬子江主要以中小城市为目标,走 “农村包围城市”路线。作为一个被相对忽视的区域,中小城市的竞争环境相对宽松。扬子江以低端市场作为营销切入点,把它的销售体系渗透到了县一级医院。

3、营销体系:制药行业的安利

扬子江用人独具特色,其业务员几乎全都是企业所在地的泰州人,产品全部由自己的业务人员去做。一个扬子江业务员开拓市场,往往是全家齐上阵。

扬子江的成功之处还在于用最低的成本,保证了员工对企业最大的忠诚。扬子江是最早把业务员的责任和利益衔接起来的制药企业,这种方式在业内被称为“制药企业的安利模式”。泰州特殊的地域环境造就了特色的扬子江模式,这种模式很难在其他环境下被成功复制。

4、营销方式:产品群策略

一种非专利药如果没有品牌、没有技术含量、没有价格优势,也就没有终端优势。对于非专利药,扬子江在其药品包装上尽可能争取系列化、突出其企业特点,并使其适合拆零销售,由此建立了一系列产品群的品牌效应。

同时,扬子江其三个主营领域都有品种覆盖相对集中又相对齐全的产品,拥有能够满足医院用药需求的 “一揽子”产品服务。

5、调整方式,涉足大包

为了低成本快速拓宽自己的销售通路,随着公司的不断壮大,扬子江开始选择性地与部分地区的商业企业合作,稳步推进其“招商制”,以作为对其原有营销的一种补充,使其自身拥有的大量品种得到合理的营销。

4、医院用药大幅提高,三资药品稳中趋降

2004年全国16城市样本医院用药总金额与2003年相比增长了27.6%,为近几年来的最高值,明显高于同期GDP的增长幅度。

从各大类药品的销售来看,全身用抗感染药物、心血管系统药物、抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、血液和造血系统药物等五大类药物占全部药品市场份额的81%。尽管全身用抗感染药物的份额在逐年下降,但无论其用药金额还是份额却仍高居榜首。而心血管系统用药和抗肿瘤药物的份额与抗感染药的差距正在逐渐缩小。神经系统用药虽然相对市场份额的变化不大,但其绝对金额的增加却值得关注。

图2-5 2004年我国医院用药各重点治疗领域所占比例

根据医院用药领先的产品分析,2004年销售排名前10 位的药品占据了17.1%的份额,排名前50位的药品占据了41.9%的份额,排名前100位药品占据了57.9%的份额。

表2-3 2003、2004年我国医院用药排名前10位的产品比较

排名 | 2004年 | 2003年 |

1 | 舒巴坦钠/头孢哌酮钠 | 左旋氧氟沙星 |

2 | 左旋氧氟沙星 | 舒巴坦钠/头孢哌酮钠 |

3 | 头孢呋辛 | 头孢呋辛 |

4 | 人白蛋白 | 人白蛋白 |

5 | 头孢他啶 | 头孢他啶 |

6 | 胸腺肽 | 头孢曲松 |

7 | 头孢曲松 | 胸腺肽 |

8 | 奥美拉唑 | 阿奇霉素 |

9 | 氯化钠 | 奥美拉唑 |

10 | 阿奇霉素 | 环孢菌素 |

此外,2000-2004年进口、合资药品在中国药品市场的份额呈逐渐下降趋势。2004年,在我国样本医院的用药比例中,国产药品占71.4%的份额,进口药品及合资企业药品各占15.6%和13.0%的份额。

图2-6 2000-2004年国产、进口、合资药品在中国药品市场的走势

图2-6 2000-2004年国产、进口、合资药品在中国药品市场的走势

5、医药商业稳步增长,微利特征依然凸现

据中国医药商业协会统计,2004年我国七大类医药商品购进总值为2342亿元,比上年增长16.6%,其中药品类为1623亿元,比上年增长19.9%;中成药类为490亿元,比上年增长17.2%;医疗器械类为38亿元,比上年下降29.6%。

2004年我国七大类医药商品销售总值为2572亿元,比上年增长15.5%,其中纯销售为1407亿元,比上年增长8.7%。从分类情况看,药品类总销售、纯销售均比上年有较大增长;中成药类总销售比上年有所增长,但纯销售有所下降;医疗器械类总销售、纯销售与上年相比下降幅度均较大。

表2-4 2003年、2004年医药商品销售情况比较(单位:亿元)

|

| 2004年 | 2003年 | ||

销售金额 | 同比增长 | 销售金额 | 同比增长 | ||

七大类医药商品 | 总销售 | 2572 | 15.5% | 2227 | 15.7% |

纯销售 | 1407 | 8.7% | 1294 | 13.8% | |

药品类 | 总销售 | 1763 | 20.8% | 1459 | 12.2% |

纯销售 | 1015 | 18.4% | 857 | 10.4% | |

中成药类 | 总销售 | 543 | 11.5% | 487 | 18.5% |

纯销售 | 272 | -2.2% | 278 | 19.8% | |

医疗器械类 | 总销售 | 43 | -24.6% | 57 | 14.0% |

纯销售 | 30 | -21.1% | 38 | 26.6% | |

*总销售:指对本企业以外的单位和个人出售的商品(包括售给本单位消费用的商品)金额,由对生产经营单位批发额、对批发零售贸易业批发额、出口额和对居民和社会集团商品零售额组成。

*纯销售:指售给国民经济和社会各部门作为生产或经营使用的商品金额,不包括售给社会集团的各种消费品和售给批发零售贸易业作为专卖用的商品以及出口。

分区域来看,我国医药市场发展仍不平衡,区域间差距明显,销售额居前10位的省市依次为广东、上海、浙江、北京、江苏、山东、安徽、湖北、天津和重庆,其销售合计占全国销售比重的71.7%。但全部30个医药商业省市中有18个省市出现汇总性亏损,亏损额达6.7亿元,行业利润率仅为0.6%,费用率为7.6%。

从企业层面来看,销售额5000万以上的511家医药商业重点企业商品销售收入净额为1637.6亿元,占全行业的78.9%,其中排名前10位企业的销售收入合计为434.8亿元,占全行业21.0%的份额。从利润角度看,511家重点企业中前10强企业利润合计为7.9亿元,占全行业66.3%的份额。重点企业中还有165家企业亏损,亏损额达4.9亿元。这一方面说明行业效益在进一步向优势企业集中,行业规模效益优势进一步凸现,另一方面也反映出医药商业降费增效的任务依旧突出。

表2-5 2002-2004年全国医药商业利润率、费用率、亏损面情况比较

| 2004年 | 2003年 | 2002年 |

利 润 率 | 0.6% | 0.7% | 0.6% |

费 用 率 | 7.6% | 8.8% | 9.9% |

亏 损 面 | 32.5% | 26.1% |

|

亏 损 额 | 6.7亿元 | 3.4亿元 |

|

在日趋激烈的市场竞争中,通过资本运作兼并、联合、重组、整合现有资源,实现利润的最大化和超常规发展,已成为企业直面微利时代、加快改革与发展的核心工作。

随着医疗保险制度、药品分类管理制度、跨地区连锁经营管理办法的逐步实施,为更好地适应医药卫生体制改革及开放药品分销服务领域的需要,许多企业已积极投身到医药零售业中,连锁药店成为医药流通业发展最为迅速的一个业态。2004年,医药零售市场继续保持较快的发展势头,销售规模达463亿元,增幅稳定在18%左右。全国药品零售企业前100强的销售总额为265.5亿元,较上年增长36.7%,其中前10强企业销售合计为101.1亿元,占销售百强企业的38.1%,比上年提高2.2个百分点。从规模来看,年销售额10亿元以上的连锁企业有5家,较上年增长4家;销售额5亿元以上的有16家,较上年增长45.5%。但是,平价药房的冲击、抗生素限售令的实施,以及GSP认证的提速,加剧了零售市场的竞争。

2004年,农村消费市场的开拓逐渐成为医药经济新的增长点。2004年我国七大类医药商品销售中,对农村的销售占全部销售的8%左右,销售总额为206亿元,比上年增长15.7%。随着城乡居民消费结构的进一步改善、消费质量的持续提高,特别是国家两网建设试点和农村合作医疗,农村医疗保险制度的推进与加速发展,农村市场的开拓已成为企业进一步拉动内需,促进医药经济全面均衡发展的必争之地。

二 、热点、趋势

1、国家加强药品监管,政策影响企业沉浮

近几年国家陆续推出的一系列关于医疗体制改革、药品分类管理、药品降价、药品集中招标采购、以GMP、GSP为中心内容的企业质量认证等政策措施,加大了对医药行业监督管理的力度,推动了产业规范化,促使市场竞争从无序走向有序。对医药企业来说,2004年是贯彻国家医药政策力度最大的一年,也是医药企业面临严峻考验的一年。国内医药企业的利润空间面临下挫局面,整个行业在多重压力下面临利润水平的全面下滑。

(1)2004 年1月1日起,我国降低医药出口产品退税率的相关政策开始实行。

受其影响最大的是紫杉醇原料药和西药原料药:紫杉醇原料药的退税率从17%降为0;占我国医保商品出口一半份额的西药原料药的退税率从15%-17%降到13%。出口退税率的降低对以出口为主要渠道的原料药生产企业造成较大的负面影响,但却有利于加快国内原料药产业的自我结构调整和提高竞争实力的步伐。

(2)2004年5月国家发展和改革委员会下发了《关于降低 24 种抗感染类药品价格的通知》。

1997年起至2004年底,国家价格管理部门先后15次大幅降低药品价格,涉及品种多达1398个,降价总额超过200亿元,直接造成医药流通环节的获利空间不断下降。2004年的“抗生素降价令”更使国有重点抗生素生产大型企业效益出现大滑坡。

(3)2004年7月1日起,国家食品药品监督管理局要求凡未取得相应剂型或类别药品GMP 证书的药品制剂和原料药生产企业一律停止生产;2004 年 12月31日起,所有药品经营企业必须符合药品经营质量管理规范并取得GSP 证书。同时,国家食品药品监督管理局还出台了关于推进中药饮片、医用气体、体外生物诊断试剂生产企业的GMP认证规定,并启动了“医疗器械生产质量管理规范(GMP)”的制定和实施工作。

截至2005年一季度,全国5071家药品生产企业中共有3959家企业通过了GMP认证,其余约1/5的企业已全部停产。截至2004年底,全国8108家药品批发企业中已有7445家通过了GSP认证;1624家药品零售连锁企业中已有1410家通过了认证;76295家县及县以上药品零售企业中已有58065家通过了GSP认证;同时有1400家药品批发企业、11600家药品零售企业被淘汰出局。

国家强制推行GMP和GSP认证在一定程度上抑制了低水平的重复建设和生产,无形中提高了医药行业的准入门槛,促进了产业升级。但是,据中国医药企业竞争力研究课题组统计,我国药品生产企业为应对GMP认证而投入的资金高达1000多亿元,通过认证的企业普遍存在生产能力过剩的情况,其中70%的企业设备使用率不足50%, 1000多亿元的生产能量过剩;认证后固定成本和管理成本的增加,使药品平均生产成本增加了30%。至此,我国医药行业进入了“后GMP时代”。2004年8月开始实施的新《药品生产监督管理办法》中对药品委托生产的规定,可望为部分药厂解决其生产能力过剩的难题。

还有一点值得注意的事,我国目前执行的GMP规范,与美国、欧洲、日本等国家目前执行的国际cGMP标准并不相同。我国药企要想让自己的产品打入国际市场,必须从生产管理上与国际接轨,方能获得市场准入证。

专题:我国的GMP与国际cGMP比较

我国目前正在实行的GMP标准与国际cGMP标准并不相同。我国目前执行的GMP标准,是由世界卫生组织(WHO)制定的适用于发展中国家的GMP标准,偏重对生产设备等硬件的要求。而美欧日等国目前执行cGMP,也叫动态药品生产管理规范,重在对生产软件方面的要求,比如操作人员的动作和如何处理生产流程中的突发事件等等。

我国出口的化学药大多是原料药初品或原料药中间体,此类产品附加值较低,并不需要cGMP认证,相对而言利润也较少。一些高附加值的原料药,如用于生产抗炎镇痛、心脑血管疾病或中枢神经系统仿制药的原料药,它们的生产是否符合cGMP标准,将直接决定它们能否进入美欧市场。目前印度已取得cGMP认证的原料药大约有260多种,而在中国这个数字尚不足50,且都是委托海外代理商帮助认证的。

以我国GMP认证规范与美国cGMP认证规范的目录相比较,就能看出两者的区别及侧重点的差异。总体来讲,在对药品生产过程中的三要素——硬件系统、软件系统和人员的要求上,cGMP 比GMP简单,且章节少。但细分下来,GMP对硬件要求多,cGMP对软件和人员的要求多。由于药品的生产质量从根本上更取决于操作者的操作,因此cGMP比GMP更合理。另外,我国GMP对人员的任职资格,即学历水平作了详细规定,但对任职人员的职责却少有约束;而美国cGMP对人员的资格,即受培训水平的规定简洁明了,但对人员的职责规定却严格细致。应该说,cGMP的责任制度在很大程度上保证了药品的生产质量。

GMP与cGMP的另一个不同点是对样品的收集和检验,特别是检验规定的不同。我国GMP只规定必要的检验程序;而美国cGMP对所有的检验步骤和方法都规定得非常详尽,这在最大程度上避免了药品在各个阶段、特别是在原料药阶段的混淆和污染,从而从源头上为提高药品的质量提供了保障。

(4)2004年9月23日国家六部委联合公布了《关于进一步规范医疗机构药品集中招标采购的若干规定》,药品集中招标采购政策将得到进一步完善,药品集中招标采购行为也将更加规范。

2、国有企业改革加快,推动并购重组升温

2004年,医药行业在遭遇了能源紧张、原材料涨价、GMP、GSP认证准入、抗生素降价、限售等“寒流”后,并购重组仍继续升温,无论从发生的数量、频次还是交易金额来看都达到了2000年以来的最高峰,未来医药市场的竞争格局正在因为并购悄然改变。当前医药行业并购重组呈以下特点:

(1)国有企业改革推动医药并购

在我国医药行业中,国有及国有控股企业在全行业占有很大比重,尤以化学制药和生物制药领域的比重更高。近年来国有企业改革的重点是实现国有经济的战略性调整和重组,因此,医药行业的资产重组一直受到国家重点支持。“十五”规划中明确指出医药产业发展方向是培养技术优势和规模优势,发展大公司、大集团、大医药格局,并提出要扶持建立5-10个年销售额达50亿元的特大型医药流通企业,建立40个左右年销售额达20亿元、合计销售额占全国总销售额70%以上的大型工业企业。这些产业政策和规划对于推动医药行业的资产重组尤为关键。

(2)并购重组呈现国退民进趋势

加入WTO后,作为技术密集型和高新技术产业的医药行业,在我国与国际发达国家间差距较大,特别是药品批发和零售市场的开放和知识产权保护的加强,使国内制药企业面临着更大的发展压力。这种压力推动着行业内部的资源优化配置。同时,拥有良好发展前景的医药行业作为高增长性行业,对资本的流入也有较强吸引力。而随着国有资产在医药行业的持续推出,业外资本、特别是东盛集团、健康元、复星实业、华立集团等民营资本为尽快全面占领医药市场,已经越来越多地采取了并购重组的形式。

目前,民营药企与国有药企、外资药企一道形成了三足鼎立的局面。

(3)并购重组开始进入整合阶段

尽管并购重组还将是医药行业近一段时间内的主旋律,但并购的步伐已经逐步放缓,如东盛集团宣布5年内将停止所有并购活动,健康元透露除非有很好的项目,否则近年内将暂缓并购。由此说明,今后医药巨头们的战略重点将转移到内部资源的整合上。

此外,医药流通领域将是未来掘金的热点,外资将陆续登上并购的舞台。

表2-6 2004年我国医药行业的重大并购案

收购方 | 被收购方 | 交易金额 | 宣布日期 |

国药控股 | 一致药业43.3%的股权 | - | 2004年2月 |

上药集团 | 鲁抗医药60%的股权 | - | 2004年4月 |

太极集团 | 葛兰素史克重庆公司88.4%的股权 | 1.1亿元 | 2004年8月 |

东盛集团、中国医药工业公司 | 云药集团 | 9.4亿元 | 2004年9月 |

华润集团 | 东阿阿胶51%的股权 | - | 2004年9月 |

上药集团 | 新华集团70%的股权 | - | 2004年10月 |

荷兰帝斯曼 | 华北制药5820万国有股 | 2.1亿元 | 2004年11月 |

华源集团 | 北药集团51%的股权 | 11.6亿元 | 2004年11月 |

中信控股、美国华平投资 | 哈药集团 | 20.4亿元 | 2004年12月 |

3、生物医药园区建设,呈现集聚发展趋势

为加速生物医药产业的发展,培育新的经济增长点,近年来我国许多地区出台了促进生物医药产业发展的优惠政策,以进一步推动生物医药园区的相关建设。据不完全统计,目前我国共有各类生物医药园区64个,产业覆盖生物制药、化学合成药、中药、生物制剂、保健品、生物技术育种、微生物农药等领域,规划占地面积335平方公里,截至2003年6月底,已累计开发116平方公里,总投资(包括计划投资)约535亿元。

建设以“产业聚集、资源整合、公共平台、政府支持”为主要特征的“旗舰模式”的生物医药专业园区是未来医药产业的重要发展模式。园区的建设促进了生物医药产业的集聚化发展,并充分显出区位优势、聚集优势、政策优势、人才优势、机制优势和服务优势,对加速我国生物医药产业的发展发挥了重要作用。

但是,在目前全国各地生物医药园区的产业结构构建中,均存在技术创新能力弱、生物制药品种少、中药制品重复多等问题。各园区之间也普遍存在产业领域重叠、低水平竞争、资源争夺激烈等情况。与此同时,大多数园区建设都是以各地政府强力引导以形成地区竞争优势为前提的,离真正依据市场变化、内部需求互补整合的理想状态还相距甚远。

因此,国家发改委于2004年着手开始清理整顿各地开发区。目前,深圳、石家庄和长春已分别通过国家有关部门的审批立项,成为全国第一批获准设立的三大国家生物医药产业基地。

专题:国家首批生物医药产业基地落户深圳、石家庄、长春

2005年上半年,深圳、石家庄和长春相继通过国家有关部门的审批立项,成为我国第一批获准设立的三大国家生物医药产业基地。

按照规划,深圳基地建设总投资将超过72亿元,重点发展生物医学工程、海洋生物技术、生物制药、现代中药、化学制药等五大领域,力争到2010年,整个行业年产值达到700亿至1000亿元。石家庄基地的发展重点是:利用现代生物技术改造提升传统制药业,巩固化学制药业优势地位;有重点地发展生物制药业;推进中药产业的现代化及国际化。石家庄市将依托现有的医药产业基础,促进产业集聚,实现规模效应,推进大型医药企业集团和中小企业群建设。长春基地将重点建设五个公共平台,即长春生物医药产业基地动物中心、长春基因药物中试平台、长春中药前处理公共平台、长春生物医药国家基地信息服务中心和辐照装置平台,并在此基础上投资23.8亿元建设长生科技公司流感疫苗产业化以及海伯尔公司生物制药等十大项目。

4、政策支持医药物流,各地掀起兴建热潮

为了提高我国医药流通业的整体水平,鼓励医药物流做大做强,国家对一些大型医药物流项目给予了国债贴息优惠政策。目前,重庆桐君阁、北京医药股份、中国医药集团、广州医药股份、上海医药股份等10家企业的“流通现代化”国债贴息专项贷款已全部到位,其中,北京医药股份公司物流中心、上药桃浦医药物流中心、广州医药有限公司黄金围大型现代(药品)物流中心等项目已正式投入使用。

受宏观政策引导,以及近年来我国医药行业营销模式变革、利润缩减、分销领域对外开放等客观因素的影响,我国医药流通企业为了提高自身竞争力、降费增效,纷纷大力扩充其物流配送功能,积极推动医药流通代理配送制和零售连锁制,以此争取更多客户。在此基础上,为实现整个供应链的协调管理,全国各地掀起了一股兴建大型医药物流中心的热潮,各地投向医药物流行业的资金累计已达近39亿元。此外,以瑞士裕利集团、葛兰素史克分销公司及日本赤帽株式会社为首的外资也已正式进入我国医药物流业以抢占市场。

值得注意的是目前医药物流建设中仍然存在投资过热、低水平重复、各地区各自为政等诸多问题。针对这一问题于2005年6月由国家食品药品监督理局制订出台的《关于贯彻执行〈关于加强药品监督管理促进药品现代物流发展的意见〉》对我国医药物流行业的发展来讲不谛是一则好消息。

5、制药巨头调整战略,医药研发布局中国

自上世纪90年代以来,世界制药巨头对其自身已经进行了相当深入的全球战略与管理治理结构的调整,主要体现在以下三个方面:一是经营市场的全球化,指面对经济全球化潮流,跨国公司纷纷扩大自己的经营范围,从跨国经营走向全球化经营;二是经营业务的服务化,指跨国公司把经营重点向价值链两端集中,加大对服务环节或服务产业的投入;三是经营资源的外部化,指跨国公司把资源集中到核心业务,或者价值链中的核心环节,而把非核心业务或非核心环节外包。

具体到对华战略的调整上,制药巨头们已将其投资重点从单纯的加工组装环节发展到价值链的两端,全面涉足制造、研究开发、营销与服务多环节。具体表现在以下几个方面:

(1)全球医药研发地布局中国

2001年以来,诺和诺德、施维雅、阿斯利康、礼来、强生、葛兰素史克等制药巨头们不约而同地选择在我国设立其研发中心,诺华、赛诺菲-安万特以及先灵葆雅也纷纷表示将于近期开设其中国研发中心,所涉及的研究内容从传统的化药新药研发,到中草药研发,再到非处方药的研发,还包括了部分治疗种类药物的实验模型设计以及临床评估。

跨国公司在我国建立研发中心将是一个双赢的结果。我国可由此接触到世界最新的药品研发技术和理念,临床医生的药品研发意识及水平也将得到大幅提升;而且,诸如乙肝、胃癌等亚洲人、特别是中国人的高发疾病,有中国患者参与的临床试验,将使研制出只针对我国人群的治疗药物成为可能;再者,我国也将获得专门针对我国人群的新药研发相关数据。就跨国公司而言,其在我国建立新药研发中心也将获益匪浅,最主要的优势就是将大幅度节约成本;并且由于可以取得大量的患者样本,新药研发进程将大规模加快。另外,我国相关政策法规、知识产权保护体系的逐步完善和实施,也是跨国制药企业敢于在我国建立新药研发中心的一个原因。

(2)医药合资企业涌动独资潮

我国自加入WTO以来,一方面医药领域对外企的政策性限制越来越少,另一方面,合资企业的中外双方管理理念相左、利益分配难平衡、文化冲突等问题慢慢浮出水面。因此,2004年开始,中国医药合资企业闹独资的暗流渐渐涌动,如上海强生脱离上海第一生化成为美国强生独资公司、北京费森尤斯卡比医药公司脱离双鹤药业成为德国费森独资公司、上海西门子医疗器械有限公司转为西门子的独资公司、北京诺华制药公司脱离北京医药集团和紫竹药业成为瑞士诺华独资公司,罗氏(上海)维生素有限公司被荷兰帝斯曼公司收购成为帝斯曼集团(营养产品部)全资子公司等。

(3)制药巨头转战非处方药市场

中国药品零售市场,即非处方药市场的大幅增长,已引起外资企业的高度重视。如德国默克、罗氏、诺华、葛兰素史克、香港最大的非处方药生产商乐信药业以及美国雅来制药纷纷宣称将视中国为其全球非处方药市场的重要组成部分。可以预测,随着外企的启动并预热,我国非处方药市场将出现一大批新的大品牌,并很有可能迎来一场非处方药市场大战。

(4)外资开始进军医药流通领域

2004年2月份国家商务部颁布《关于外商投资举办投资性公司的规定》,明确指出外商独资的投资性公司可以“在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务”。

在这一政策鼓励下,永裕(香港)医药有限公司占股80%与上海康健进出口有限公司合资组建永裕(上海)医药有限公司,成为内地医药流通领域首家由外资绝对控股的合资企业;葛兰素史克悄然拿下《药品经营许可证》,成为中国首家外商独资的药品经营企业;印尼最大的财团宣布投资4000万港币收购1800家四川药店;日本著名医药物流公司——全国赤帽株式会社与日本有限会社IDCM、香港中讯国际集团有限公司及上海迅领投资有限公司日前正式组建上海赤帽物流有限公司。这一切都说明,外资进军医药流通领域已经势不可挡。